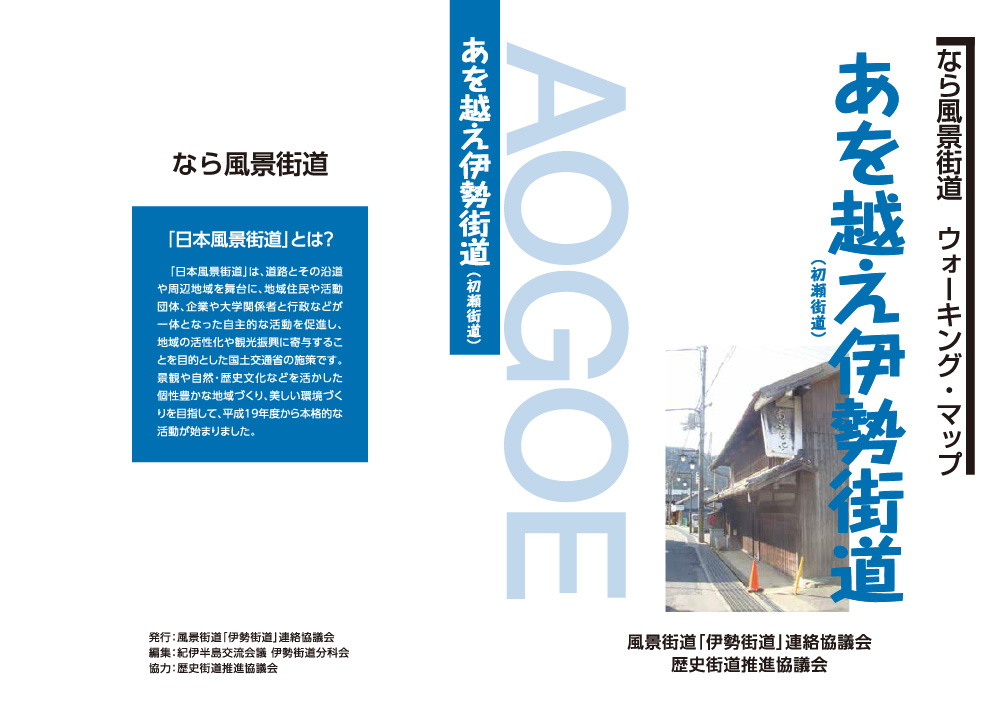

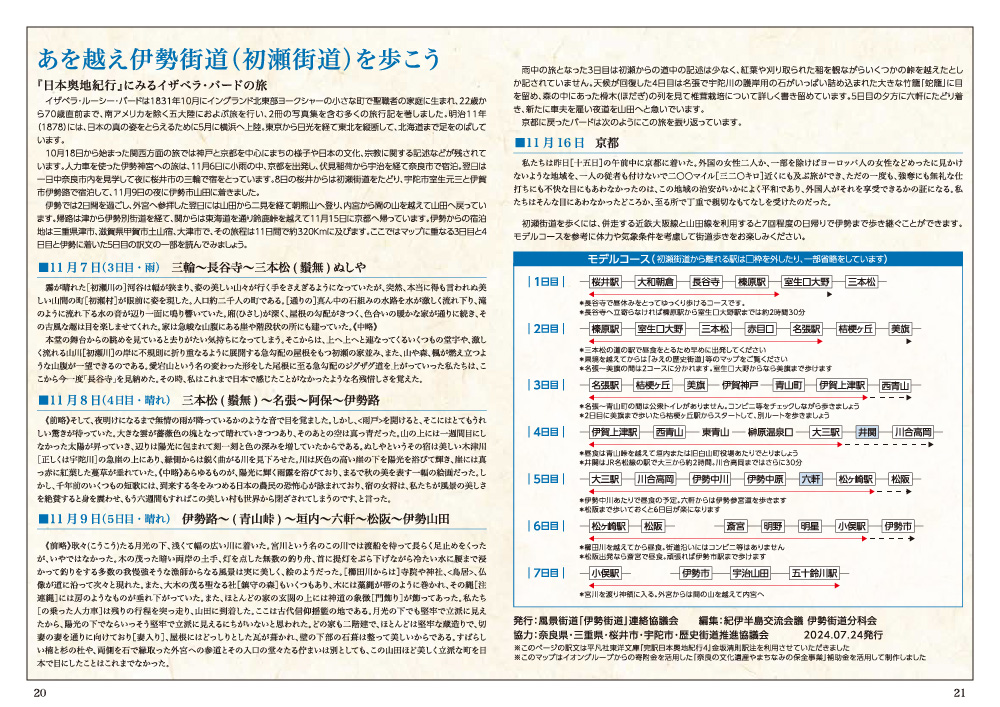

街道を歩く あを越え伊勢街道

あを越え伊勢街道(初瀬街道)

あを越え伊勢街道 桜井から三本松

大和と伊勢を結ぶ街道は、北から初瀬街道(あを越え伊勢街道)、伊勢本街道、和歌山街道(高見越え伊勢街道)の3ルートが知られています。

今回、あを越え伊勢街道(初瀬街道)の奈良県の桜井から宇陀市三本松までのマップを[風景街道「伊勢街道」連絡協議会]と共同で制作しました。

桜井から宇陀市「あぶらや」までは伊勢本街道と同じ所を歩きます。交通量の多い所もありますこのマップを参考にご利用ください。

2024年7月24日現在のデータをもとに作成しています。変更されている場合もありますので、おでかけの際にはあらかじめご確認ください。

本マップは、風景街道「伊勢街道」連絡協議会、関係市町、関係団体からデータ、写真、その他必要な情報の提供・協力を受け作成しています。許可なく転載、複製はお断りいたします。

大和と伊勢を結ぶ街道は、北から初瀬街道(あを越え伊勢街道)、伊勢本街道、和歌山街道(高見越え伊勢街道)の3ルートが知られています。

今回、あを越え伊勢街道(初瀬街道)の奈良県の桜井から宇陀市三本松までのマップを[風景街道「伊勢街道」連絡協議会]と共同で制作しました。

桜井から宇陀市「あぶらや」までは伊勢本街道と同じ所を歩きます。交通量の多い所もありますので、このマップを参考にご利用ください。

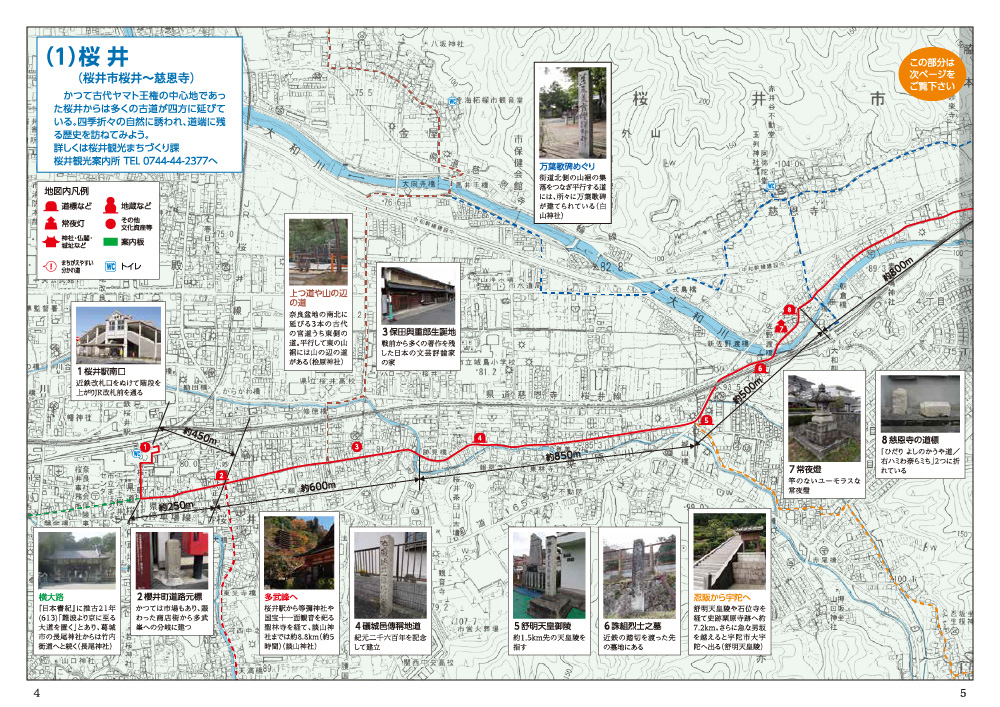

-

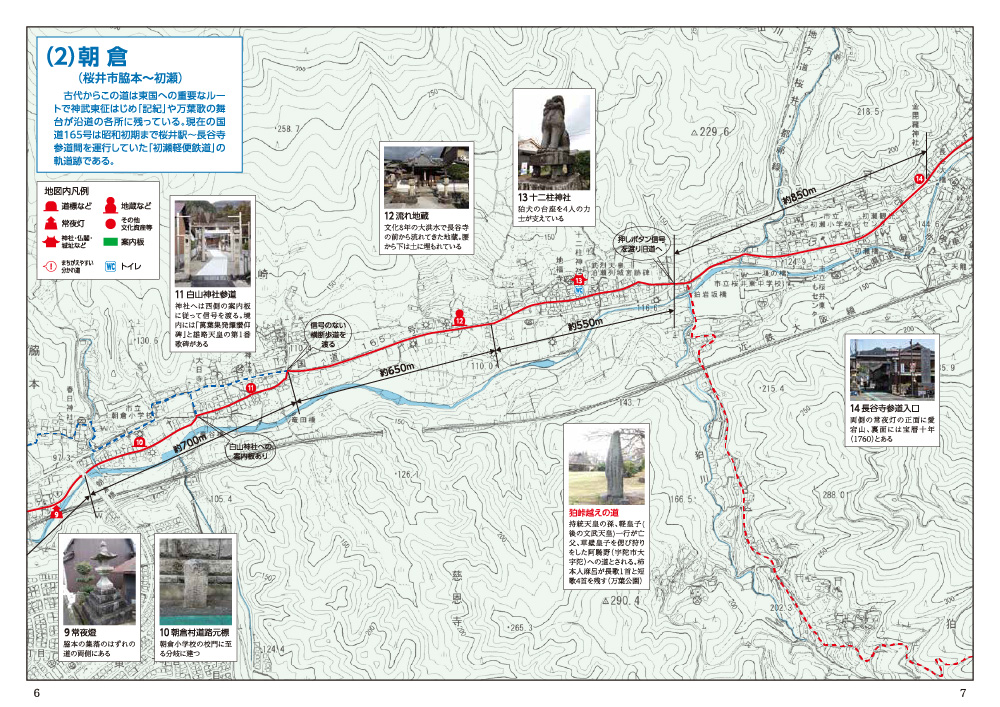

朝倉(桜井市脇本~初瀬)

古代からこの道は東国への重要なルートで神武東征はじめ「記紀」や万葉歌の舞台が沿道の各所に残っている。現在の国道165号は昭和初期まで桜井駅~長谷寺参道間を運行していた「初瀬軽便鉄道」の軌道跡である。

-

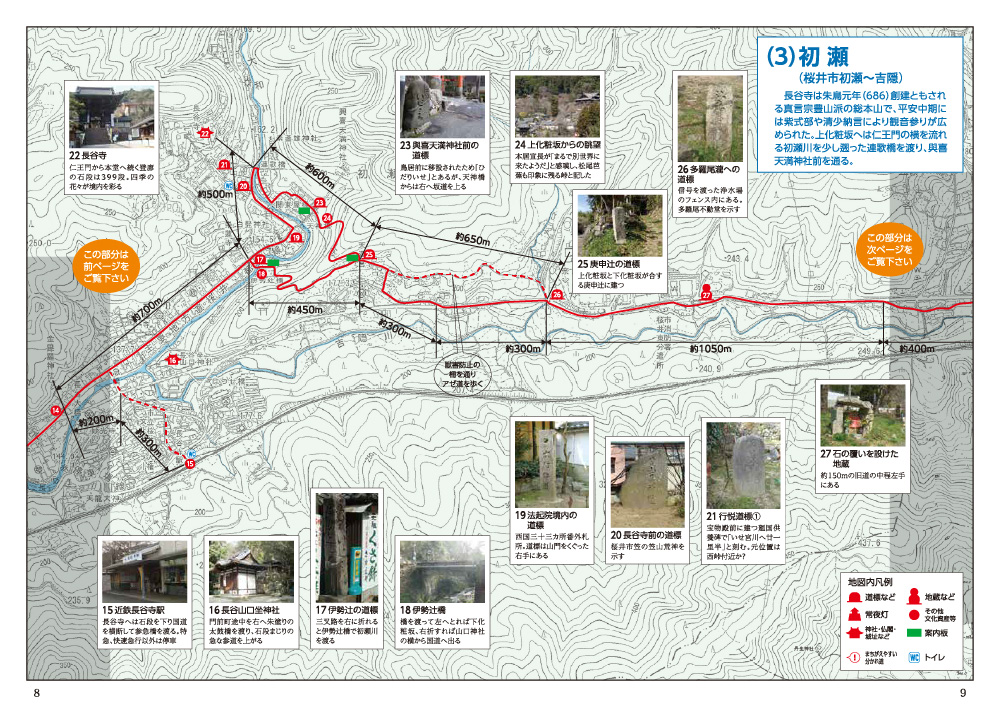

初瀬(桜井市初瀬~吉隠)

長谷寺は朱鳥元年(686)創建ともされる真言宗豊山派の総本山で、平安中期には紫式部や清少納言により観音参りが広められた。上化粧坂へは仁王門の横を流れる初瀬川を少し遡った連歌橋を渡り、與喜天満神社前を通る。

-

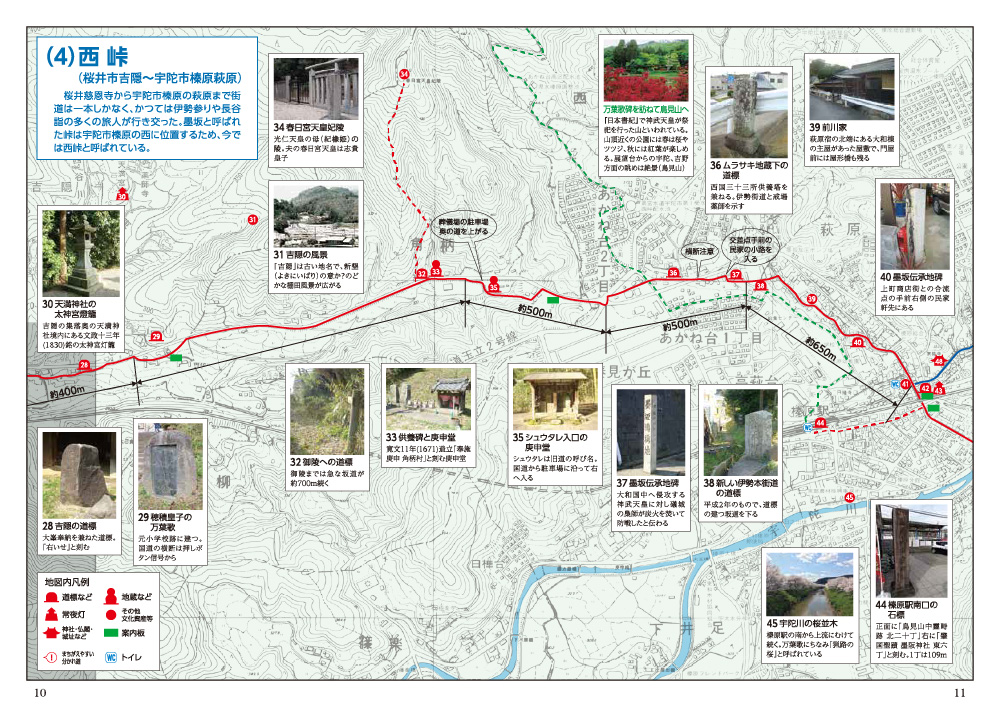

西峠(桜井市吉隠~宇陀市榛原萩原)

桜井慈恩寺から宇陀市榛原の萩原まで街道は一本しかなく、かつては伊勢参りや長谷詣の多くの旅人が行き交った。墨坂と呼ばれた峠は宇陀市榛原の西に位置するため、今では西峠と呼ばれている。

-

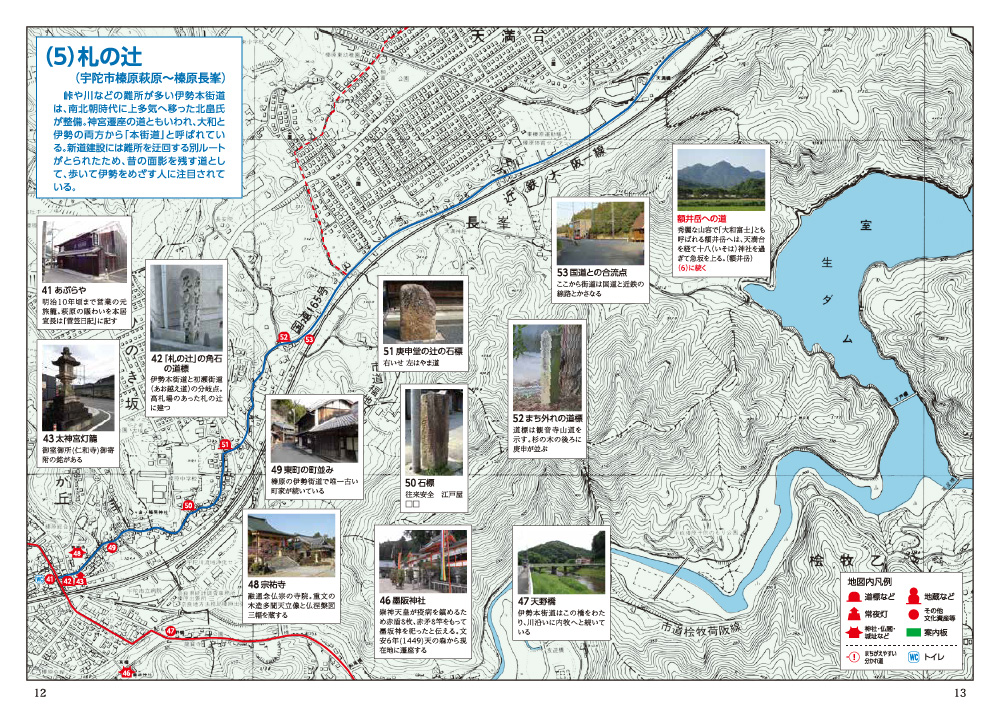

札の辻(宇陀市榛原荻原~榛原長峯)

峠や川などの難所が多い伊勢本街道は、南北朝時代に上多気へ移った北畠氏が整備。神宮遷座の道ともいわれ、大和と伊勢の両方から「本街道」と呼ばれている。新道建設には難所を迂回する別ルートがとられたため、昔の面影を残す道として、歩いて伊勢をめざす人に注目されている。

-

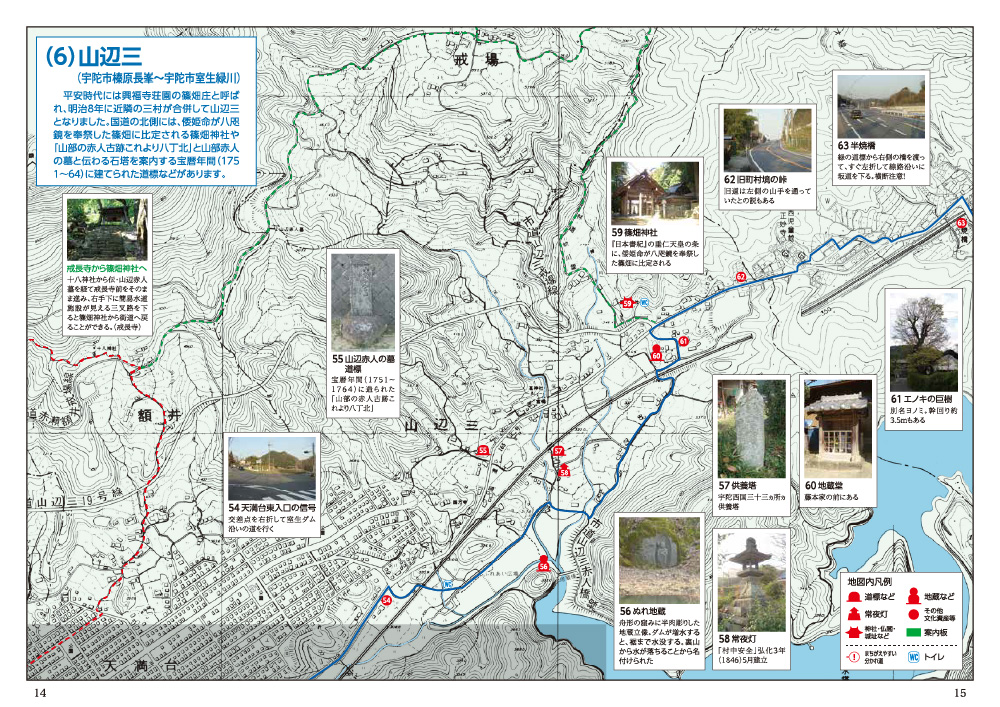

山辺三(宇陀市榛原長峯~宇陀市室生緑川)

平安時代には興福寺荘園の篠畑庄と呼ばれ、明治8年に近隣の三村が合併して山辺三となりました。国道の北側には、倭姫命が八旭鏡を奉祭した篠畑に比定される篠畑神社や「山部の赤人古跡これより八丁北」と山部赤人の墓と伝わる石塔を案内する宝暦年間(1751~64)に建てられた道標などがあります。

-

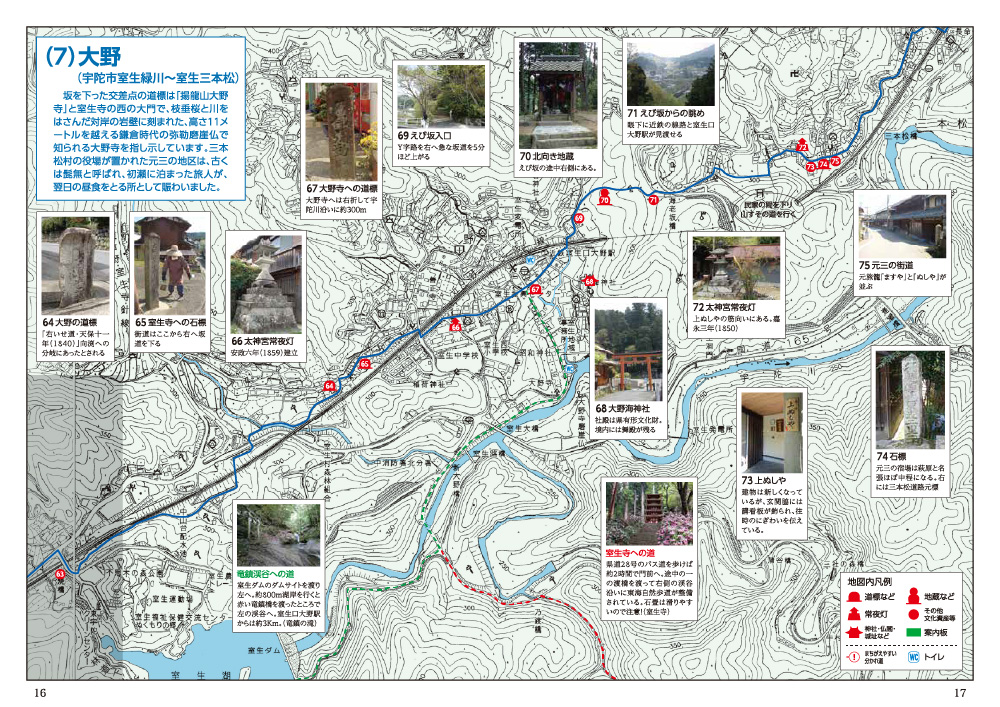

大野(宇陀市室生緑川~室生三本松)

坂を下った交差点の道標は「揚龍山大野寺」と室生寺の西の大門で、枝垂桜と川をはさんだ対岸の岩壁に刻まれた、高さ11メートルを越える鎌倉時代の弥勒磨崖仏で知られる大野寺を指し示しています。三本松村の役場が置かれた元三の地区は、古くは髭無と呼ばれ、初瀬に泊まった旅人が、翌日の昼食をとる所として賑わいました。

-

三本松(宇陀市室生三本松~県境)

琴引峠は江戸時代には伊賀から大和へ越える最初の峠で、津の藤堂藩の高札場と旅人用の井戸がありました。昭和3年の参宮急行の工事で切り下げられ当時の面影はありませんが、「琴引峠跡」など多くの石碑が長命寺境内に移されています。